|

•法家是先秦诸子之学中重要的学术流派之一,其“依法治事”“明其法禁”“世异则事异,事异则备变”等思想对《黄帝内经》生命科学知识的建构,产生了深刻而积极的影响。无论是医学理论的形成,还是临床诊病、治病,乃至养生防病理论和技术的形成,无不深深地浸润着法家理念,并应用生命科学之“恶死乐生”的内涵定义了法家的“趋利避害”人性观,并将其应用于临证疾病诊治理论和养生理论的建构。

法家是中国历史上研究国家治理方式的学派,提出了富国强兵、以法治国理念。经过春秋之管仲、子产,战国之李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害等人的传扬和发展,逐渐成为一个学术门派。

战国末期,韩非子对该学说予以总结、综合,乃至集成为一家,且有一整套的理论和方法,这为秦朝建立中央集权提供了有效的依据。后来汉朝继承了秦朝的集权体制和法律体制,成为我国古代封建社会政治与法制的主体,并提出了至今仍然影响深远的以法治国的主张和观念,足见其对法制的高度重视,这一法制思想一直沿用至今,成为稳定社会的主要手段。法家理念对《黄帝内经》构建生命科学知识体系的构建也有不可忽视的影响。

《黄帝内经》对“法”基本涵义的应用

《黄帝内经》162篇经文中总计126次提及“法”。其中,“法”的基本涵义有五:

一指法令、法律,如“天符为执法”(《素问·六微旨大论》)。

二指法则、法规、准则,如“谨道如法,长有天命”(《素问·生气通天论》),“循法守度”(《素问·示从容论》)中的“法”即是此意。

三指规律、常理,如“人以……四时之法成”(《素问·宝命全形论》),“不治,法四月……传五脏而当死”(《素问·玉机真脏论》)。

四指效法、仿效,如“治不法天之纪,不用地之理,则灾害至矣”(《素问·阴阳应象大论》),“一以法天,二以法地……九以法野”(《灵枢·九针论》)。

五指方法、办法,如“阳明之阳,名曰害蜚(通‘阖扉’,门扇),上下同法”(《素问·皮部论》),“当以不病调(diào,查,调查)病人,医不病,故为病人平息调之为法”(《素问·平人气象论》)。

法家“依法治事”原则对《黄帝内经》理论建构的影响

“法家”之“法”是指法律政令,认为无论是治国、治人、治事都应当有一定的法度。“法所以制事,事所以名功”(《韩非子·八说》),这就是法家强调“依法治事”的基本原则。《黄帝内经》正是在全面地接受并运用法家“以法治事”原则的前提下构建自己医学理论的。

《黄帝内经》遵循“依法治事”理念建构医药学理论

正因为法家崇尚之“法”,是规范人们行为的律令、原则和准绳,所以对于“以人为本”“珍视生命”为治医基本准则的《黄帝内经》理论而言,更是将“法”作为医学事业的行业规范,作为从医者必须遵循的行业行为准则。其中,构建的医学理论原则有:藏象理论(五脏为本、脏腑机能、精气血津液生理机能、脏腑间的五行生克制化规律等)、经络理论(经脉命名原则、经脉分布规律、经脉走向交接规律、经脉表里关系及其脏腑络属规律、经脉的生理病理规律等)、病因的分类规律(阴阳分类法、三部之气分类法)、各类病因的性质和致病特点、发病规律、病传规律等,诸如此类的理论都有严格的知识内涵。这些医学的行业标准,都是业医者应当严格遵循的法度。

《黄帝内经》遵循“依法治事”理念,制定医疗行业的临床行为规范

“法所以制事,事所以名功也”(《韩非子·八说》),临床医生的医疗行为也应当予以严格遵循。

一者,医生诊病必须遵“法”行事,并确定了相应的诊病方法。“治之要极,无失色脉,用之不惑,治之大则”(《素问·移精变气论》)。原文认为,诊治疾病极重要的关键在于不要搞错色脉,能够运用色脉而没有丝毫疑惑,这是临证诊治的最原则。

就诊脉法则而言,《黄帝内经》记载的诊脉方法有三部九候遍身诊脉法(《素问·三部九候论》)、人迎寸口二部合参诊脉法(《灵枢·禁服》《灵枢·经脉》《灵枢·四时气》等)、独取寸口诊脉法(《素问·五脏别论》《素问·玉机真脏论》《素问·经脉别论》等)、尺肤诊法(《素问·脉要精微论》《灵枢·论疾诊尺》)等。凭脉诊病时则要遵循“诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉”(《素问·脉要精微论》)的诊脉最佳时间选择的原则。这是由于经过一夜休整,患者机体的内环境还处于相对稳定状态,人体之阴阳气血、脏腑经络,尚未受到体外因素的干扰,因而能比较客观地表现疾病的真实情况的缘故。临床医生对自己指下感知具体脉象与所主病证的关系,则应遵循“长则气治,短则气病,数则烦心,大则病进,上盛则气高,下盛则气胀,代则气衰,细则气少,涩则心痛,浑浑革至如涌泉,病进而色弊,绵绵其去如弦绝,死(病情危重)”的脉象主病原则。

总之,医生临证在具体应用这些诊法时,还应当遵循“诊法常以平旦”“持脉有道,虚静为保”“察色按脉,先别阴阳”“见微得过,以诊则不失”(即“见微知著”的诊治原则);“视其外应,以知其内脏”(即“司外揣内”的诊治原则);“常以不病调(diào音吊,察也)病人……平息以调之为法”;人迎寸口“两者相应,俱往俱来,若引绳大小齐等”;以及人“一吸脉再动,一呼脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息”等切脉诊病的法度。

二者,医生治病要严守法度。在此精神的指导下,制订了相应的治病原则和方法,认为医生治病必须遵循“虚则补之,实则泻之,寒者热之,热者寒之,逆者正治,从者反治”(《素问·至真要大论》)等法则。

三者,针刺治病必须遵“法”行事。针刺是《黄帝内经》最常用的治病方法,故在“用针之服,必有法则”(《素问·八正神明论》)观念指导下,制定了三刺法、五刺法、九刺法、十二节刺法(《灵枢·官针》)。艾灸、针刺放血、砭刺、推拿按摩等方法,概莫能外。

四者,组方也应当遵循君、臣、佐、使法度。这样才能达到“谨道如法,万举万全,气血正平,长有天命”(《素问·至真要大论》)的最终治疗效果。

五者,养生也要遵循法度。如“谨道如法,长有天命”(《素问·生气通天论》)。

诸如此类的一切临床行为,都应当严守医疗法度,都是法家“依法治事”理念在《黄帝内经》建构医学理论具体应用中的实例。

《黄帝内经》遵循“明其法禁”理念,制定医疗行业的临床禁忌

法家既认为“法所以制事”,而且强调制事还必须“明其法禁”,如此才能达到“法明,则内无变乱之患……则外无死虏之祸”(《韩非子·八说》)的治理效果。《黄帝内经》在建构生命科学知识体系时认为,医学是性命攸关的大事,从业者不仅仅要遵循“法所以制事”,还应当要“明其法禁”。

针刺治病要“明其法禁”

《黄帝内经》主要传载了刺灸治病方法,因而从多个维度制定针了刺治病过程中的“明其法禁”。

针刺时日要“明其法禁”。如“何谓五禁?愿闻其不可刺之时。岐伯曰:甲乙日自乘,无刺头,无发蒙于耳内。丙丁日自乘,无振埃于肩喉廉泉。戊己日自乘四季,无刺腹去爪泻水。庚辛日自乘,无刺关节于股膝。壬癸日自乘,无刺足胫。是谓五禁”(《灵枢·五禁》)。所谓五禁,是指运用针刺治疗时,须注意人体五部的禁刺之日。马蒔认为,“天干之应人身,头为甲乙日,肩喉为丙丁,戊己为手足,四肢合辰戊丑未之四季,庚辛应股膝,壬癸应足胫。故凡天干自乘日皆无刺之”,即是说明人与自然相应,天之五运六气与人体脏腑、经络是息息相应的。“自乘”指干支值日的意思。不同的干支应不同的部位,每一日都会逢到一个值日的干支,人体相应部位气血旺盛。如甲乙日,人气旺于头部;丙丁日人气旺于肩喉;戊己日人气旺于腹部和四肢;庚辛日人气旺于关节股膝;壬癸日人气旺于足胫。所以逢天干值日之时,对人体相应部位就应该禁针,以免伤人旺气。具体言之:甲乙日自乘,禁用发蒙针法刺治耳部的听宫穴;丙丁日自乘,禁用振埃针法刺治天容、廉泉穴;戊己日自乘,禁用去爪针法刺治腹部及四肢腧穴;庚辛日自乘,禁刺关节股膝部位的腧穴;壬癸日自乘,禁刺足胫腧穴。

肌体相关部位的针刺要“明其法禁”。人体有一些要害部位,必须禁刺。如五脏的要害,针刺时必须避开,否则就会导致死亡。刺伤血脉导致出血,也会引起不良后果。某些部位不可深刺,如“刺脊间,中髓为伛;刺缺盆中内陷,气泄,令人喘咳逆;刺手鱼腹内陷,为肿”。患者在暴饮暴食,大饥大渴、过度疲劳和情绪剧烈波动的情况下不可施针刺治(《素问·刺禁论》)。

病人临证状态的针刺要“明其法禁”。针刺前后禁房事、针刺前后禁醉酒、针刺前后禁喜怒、针刺前后禁劳累、针刺前后禁饱食、针刺前后禁饥饿、针刺前后禁大渴、惊恐之时禁针刺、剧烈活动后禁针刺。这是因为,在上述诸种情况下,营卫气血本已失常,如有此处种种因素时若再妄行针刺,不仅无益于取效,反会加重阴阳气血乖乱,可能会有“乃消脑髓,津液不化,脱其五味”的严重后果,这就是该篇制定针刺禁忌的理由(《灵枢·终始》)。

《黄帝内经》中不乏针刺禁忌之论,如刺分四时,逆则为害(《素问·诊要经终论》);刺有天忌之日,不可对身体相应部位予以灸刺破痈(《灵枢·九针论》);另有逐月禁刺之法,如“正月三月,人气在左,无刺左足之阳。四月五月六月,人气在右,无刺右足之阳……”(《灵枢·阴阳系日月》)。凡此种种,虽互有区别,但基本精神一致,旨在说明人与自然是息息相通的,人体内脏腑经络之气血盛衰盈亏,生长收藏,表里出入随时间的推移必有相应的变化。因此,在一定的时日内,人体脏腑主气不同,所以针刺应当考虑禁忌之日。如此诸种临证针刺禁忌,均受法家“依法治事”“明其法禁”理念的影响。

疾病的临床护养要“明其法禁”

五脏病证的临床养护要“明其法禁”。心病,“禁温食、热衣”(因为“心恶热”之故);脾病,“禁温食、饱食、湿地、濡衣”(“脾恶湿”之故);肺病,“禁寒饮食、寒衣”(“肺恶寒”之故);肾病,“禁犯焠㶼(烧烤、煎爆食物)、热食、温炙衣”(“肾恶燥”之故)(《素问·脏气法时论》)。此节所论五脏病证之所“禁”,与“五脏所恶”(“心恶热,肺恶寒,肝恶风,脾恶湿,肾恶燥”《素问·宣明五气》)的生理特性有密切联系,如“肺恶寒”,所以“肺病禁寒”。正因为“肺恶寒”,寒邪是最易伤及于肺而致肺失宣降的邪气,所以《素问·藏气法时论》有“病在肺……禁寒饮食、寒衣”之论。肺病“禁寒”是从肺病的临床养护调理的角度提出的,“肺恶寒”则是基于肺的生理特征,从“未病先防”的角度,避免感受寒邪,预防肺病发生的立场,强调寒邪可能对肺的伤害。肝为何“恶风”?“风胜则动”(《素问·阴阳应象大论》)是古人生活体验和临床实践观察的结论。由于肝主筋,主管肢体筋肉的运动,一旦肝之机能失常,则易发生肢体筋肉不自主的“风动”病证,故而有“诸暴强直,皆属于风”“诸风掉眩,皆属于肝”(《素问·至真要大论》)病机结论。可见,大凡临证见有肢体筋肉“风动”症状者,其辨证定位应当以肝为先,这是“肝恶风”特征发生的基本立场。再如“脾恶湿”是脾的基本生理特性,是《黄帝内经》的共识并以此为据,指导临床组方用药,如“脾苦湿,急食苦以燥之”(《素问·藏气法时论》)即是其例。脾属阴土,土性湿,湿盛则困脾,碍其运化,故有“诸湿肿满,皆属于脾”(《素问·至真要大论》)之病机概括。又有“五禁:肝病禁辛,心病禁咸,脾病禁酸,肾病禁甘,肺病禁苦”(《灵枢·五味》)。

气血筋骨疾病的饮食养护要“明其法禁”。经文认为,五味所禁:辛走气,气病无多食辛;咸走血,血病无多食咸;苦走骨,骨病无多食苦;甘走肉,肉病无多食甘;酸走筋,筋病无多食酸。是谓五禁,无令多食(《素问·宣明五气》)。“五味所禁”与“五味所入”,表达了药食既能养人也能伤人的二重作用,尤其是在人体有病的状态下更要慎用。此处针对五脏及其所属的气血筋骨肉在病理状态时,易被某种特定气味之药食所伤的实例及其机理加以总结。

特殊病种临床养护要“明其法禁”。

热病禁忌。“病热当何禁之?……病热少愈,食肉则复,多食则遗,此其禁也”(《素问·热论》)。此节论述了违背热病的饮食禁忌而引起的“食复”病证,该病证是指热病中因为饮食因素所致的病情反复,其原因是热甚而强食之。“食复”发生病机是因其与谷气相薄,两热相合所致。此证的治疗原则是“视其虚实,调其逆从”。同时确强调了热病的饮食禁忌:病热少愈,食肉则复,多食则遗。

热中、消中病证的临床禁忌。“热中”和“消中”属于中焦热盛所致病证。该病是消渴(《素问·奇病论》)病的另一种类型,正因为此类病证多因“数食甘美而多肥”所致,所以临床治疗时一要“禁高粱(通‘膏粱’)”,因高热量饮食滋生内热,加重病情;二要“禁芳草、石药”,因为“芳草之气美(美,当作‘㶣’chan热也),石药之气悍,二者其气急疾坚劲”(《素问·腹中论》),也有助长邪热的作用,故而禁忌。

因为医生临床治病之理犹如“治国”之道,应当“合于天道、人事、四时之变”(《灵枢·外揣》)。这就是《灵枢经》为何三次将治医与治国类比,其用意就在于强调“明其法禁”在治医中的重要作用,也是要求医务工作者对于医学行业制定的规范和禁忌,务必做到“令行禁止……勿敢犯也”(《灵枢·玉版》)。

法家“世异则事异,事异则备变”处事原则对《黄帝内经》理论建构的影响

法家“世异则事异,事异则备变”(《韩非子·五蠹》)认为,世间的事物都是不断运动变化着的,因此,处事之法也应当随着不断运动变化的事物适时地做出相应的调整。法家这一灵活机动的处事原则在《黄帝内经》理论建构中体现得淋漓尽致,俯拾皆是。

在养生理论建构中的应用

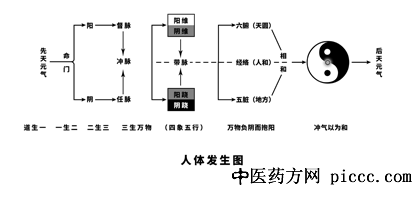

《黄帝内经》认为,由于受肾气以及五脏气血盛衰变化的影响,人体在不同年龄阶段,表现为生(出生)、长(发育)、壮(壮盛)、老(衰老)、已(死亡)的不同阶段。男女两性虽然都遵循这一生命演化总规律,但又有差异,因此在各个时期存在着不同的生理特征,要根据不同特征采用不同的养生方法,达到“形与神俱,而尽终其天年”(《素问·上古天真论》)的养生效果。

在九针理论建构中的应用

针刺是《黄帝内经》最主要的治病方法,但是不同的病种,由于病位、病性的差异,不能应用同一种规格的针具予以治疗。在“事异而备变”的思想指导下,不同部位、不同性质的病变,必须选择不同规格的针具进行刺治,于是就有“九针之宜,各有所为,长短大小,各有所施也,不得其用,病弗能移”(《灵枢·官针》)的临证经验结论。

此节经文强调针具选择的重要性,认为“九针之宜,各有所为”。不同规格、形状的针具有镵针、员针、锋针、针、铍针、员利针、毫针、长针、大针九种,其大小、长短、粗细、形状各不相同,这是根据临床治疗不同病证的特点而精心设计的,规格型号有别的针具所治病证有所差异,临床针刺疾病时,务必要结合疾病病位的浅深、病情的轻重、病程的长短而选用不同的针具,即所谓“长短大小,各有所施”之义。这也强调了临床医生务必要根据不同性质、不同部位的临床病证,选择不同长短、不同粗细、不同形状规格的针具进行刺治,如“病在皮肤无常处者,取以镵针于病所,肤白勿取。病在分肉间,取以员针于病所。病在经络痼痹者,取以锋针。病在脉,气少当补之者,取以鍉针于井荥分输。病为大脓者,取以铍针。病痹气暴发者,取以员利针。病痹气痛而不去者,取以毫针。病在中者,取以长针,病水肿不能通关节者,取以大针”。否则,如果违背了“事异则备变”的施针原则,就会发生“疾浅针深,内伤良肉,皮肤为痈。病深针浅,病气不泻,反为大脓。病小针大,气泻太甚,疾必为害。病大针小,气不泄泻,亦复为败”(《灵枢·官针)的临床医疗事故。

在外感热病六经证治理论建构中的应用

病证也是不断演变的动态过程,就外感热病(伤寒病)而言,随着发病时日的延长,其病变部位、病理反应、临床表现必然是有区别的:“伤寒一日,巨阳受之,故头项痛,腰脊强……六日厥阴受之,厥阴脉循阴器而络于肝,故烦满而囊缩。”于是在“世变则事异”的思想影响下,就有了“治之各通其脏脉,病日衰已矣。其未满三日者,可汗而已;其满三日者,可泄而已”的治疗思路,自此就奠定了以六经理论为辨证体系建立的基础,初创外感热病六经辨证的思路(《素问·热论》)。

在脏腑病证传变中诊治理论建构中的应用

法家“事异则备变”理念在《黄帝内经》建构内脏病证的诊治理论中也是如此,认为随着时间的迁移,疾病在五脏之间传变的顺序、病变所在的内脏、病理反应、症状特征均有明显的差异,故而有“五脏受气于其所生,传之于其所胜,气舍于其所生,死于其所不胜。病之且死,必先传行,至其所不胜,病乃死。此言气之逆行也,故死……五脏相通,移皆有次,五脏有病,则各传其所胜……是顺传所胜之次”(《素问·玉机真脏论》)。此节经文以五行理论为据总结了五脏疾病的传变变规律:子病及母→传之所胜(相乘)→(再)子病及母→(再)传之于所不胜(相侮)。但是经文又说,“然其卒发者,不必治于传,或其传化有不以次,不以次入者,忧恐悲喜怒,令不得以其次,故令人有大病矣。因而喜大虚则肾气乘矣,怒则肝气乘矣,悲则肺气乘矣,恐则脾气乘矣,忧则心气乘矣,此其道也”。因七情所致病证,可以不按上述的病传规律进行传变。前面所述的是一般传变规律,此为特殊状态。《黄帝内经》对待五脏病传的思路,就是法家“事异则备变”处事原则的具体应用。

这一认识,既是《黄帝内经》同病异治、异病同治、因人制宜、因地制宜、因时制宜等治病理论发生的基础,也是法家“事异则备变”思想的体现,更是中医“辨证论治”理论发生的文化背景。

法家的“趋利避害”人性观对《黄帝内经》理论建构的影响

先秦法家认为,“趋利避害”是古往今来民众固有的本性。管仲认为,“夫凡人之性,见利莫能勿就,见害莫能勿避”(《管子·禁藏》)。商鞅也持这一观点,认为“民之性,饥而求食,劳而求佚(同‘逸’,安逸),苦而索乐,辱则求荣,此民之情(情,性也,本性)也”(《商君书·算池》)。《黄帝内经》在建构生命科学知识体系时,应用生命科学中“恶死乐生”(《灵枢·师传》)的内涵定义了法家的“趋利避害”人性观。人类患病、死亡就是“害”;人类健康、长寿就是“利”。因此,使人健康、长寿,防避罹患疾病,促使延年益寿就成为医学的必然本质和终极目标。这就是《黄帝内经》要从疾病的临床诊治和养生保健两个维度应用法家“趋利避害”人性观构建相关理论的理由。

将“恶死乐生”之人性观应用于临床疾病的诊治

《黄帝内经》从临床医学的角度,将“恶死乐生”的人性观应用于临床疾病诊治理论的建构,认为“人之情(情,性也,本性),莫不恶死而乐生,告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦,虽有无道之人,恶有不听者乎?”(《灵枢·师传》)此节原文充分体现“恶死乐生”之“趋利避害”人性观的临床应用,认为病人围绕病情的各种诉求、喜恶,一定与病情变化相关,都会影响疾病的内在机理而妨碍治疗。例如王公大人(地位显赫的富贵之人)多骄恣纵欲,此时要利用其“恶死乐生”之本性,应用心理治疗中的言语开导法,“告之以其败,语之以其善,导之以其所便,开之以其所苦”。经文中的“败”,指保健治疗失败的原因,帮助患者进行心理病机的分析;“善”,正确的做法为善,让病人了解却病愈病,保持心身健康的常识;“便”,指导病人选择适当方便的治疗方法;“苦”,开导病人之苦楚之处,使之情志舒畅、愉悦。如此使病人的不正确要求得以改变,从而合乎病情,以利于治疗。言语开导法治病的机理在于人们都有健康长寿的良好愿望。当患者明白自己疾病发生的原因、危害及后果,多会通情明理,这就顺应了“莫不恶死而乐生”的人之本性。

将“恶死乐生”之人性观应用于养生理论的建构

《黄帝内经》熟知民众都有“恶死而乐生”,追求健康长寿的本性,因而养生理论就是其中主要内容。如何养生?经文认为,“智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,如是则僻邪不至,长生久视”(《灵枢·本神》)。此节经文重点论述了养生的最高境界及其最佳效果。养生的最高境界的具体做法:顺四时而适寒暑(包括形体和饮食的寒温调适);和喜怒(即七情和合,心情愉悦);安居处(生活起居有规律,居住环境优越);节阴阳(性生活和谐而不过度);调刚柔(“劳”即“刚”,“逸”即“柔”,劳逸结合。即“形劳而不倦”)。通过养生达到的最佳效果:僻邪不至,即健康不病;长生久视,即长寿(延年益寿)。充分展示了法家“趋利避害”人性观的应用。

法家思想对《黄帝内经》医学理论的建构是多方面的,此处仅从五个维度,举例说明中医药理论知识源于先秦优秀的中华传统文化,是中华优秀传统文化的重要组成部分,这也是彰显将中医药学称之为“是一个伟大宝库”的理由。(张登本 陕西中医药大学)

|