|

孙玉信应用“脾统四脏”理论治疗内科疾病经验浅析

孙玉信教授为河南省首届名中医,国医大师张磊教授学术经验继承人,河南中医药大学第三附属医院消化内科主任医师,其从医30余年,精研岐黄之术,擅长治疗内科疑难杂症,临床常以“脾统四脏”理论为主治疗内科疾病,凡见脾胃病证,即从调理脾胃入手,处以异病同治,往往取效较好。笔者有幸跟师学习,受益颇多,现将孙玉信教授应用“脾统四脏”理论治疗内科疾病经验介绍如下。

1 理论渊源

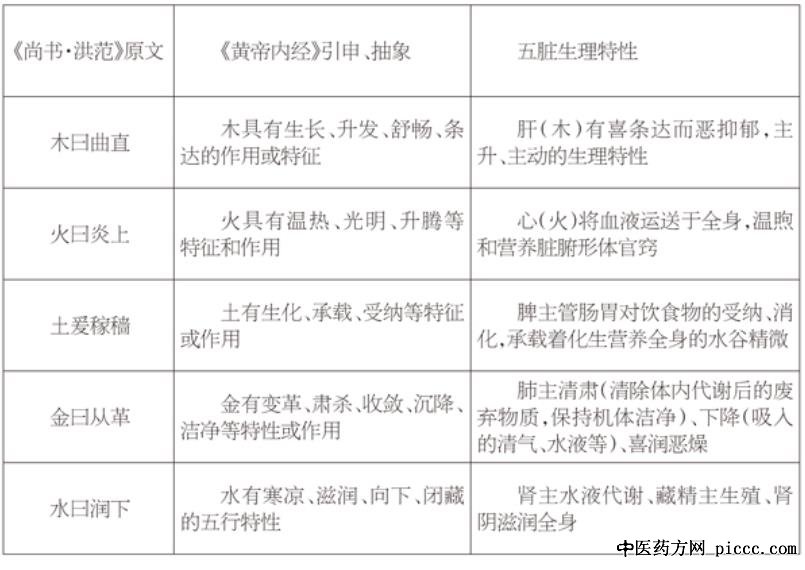

“脾统四脏”理论源于《黄帝内经》。《素问·玉机真脏论》曰:“脾脉者,土也,孤脏以灌四旁者也。”[1]《灵枢·五味论》言:“胃者,五脏六腑之海也,水谷皆入于胃,五脏六腑皆禀气于胃。”[1]《灵枢·经脉》言:“足太阴气绝者,则脉不荣肌肉。”[1]五脏六腑依靠脾胃的充养才能发挥正常的功能。张仲景在《金匮要略》中也明确指出“四季脾旺不受邪,即勿补之”[2],指出脾胃气血充实,则肝、心、肺、肾气旺,不容易受邪气侵扰。李东垣根据《黄帝内经》的理论,在《脾胃论》中提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,指出若脾胃损伤,可以导致多种疾病的发生[3]。清·沈金鳌根据《黄帝内经》的理论和前人的经验,明确提出“脾统四脏”学说,其言:“盖脾统四脏,脾有病,必波及之。四脏有病,亦必待养于脾,故脾气充,四脏皆赖煦育;脾气绝,四脏不能自生。”[4]

2 对“脾统四脏”理论的认识

孙玉信教授认为,脾胃为后天之本,能统御四脏,其理有二。一是脾主运化,胃主受纳,二者为气血生化之源,五脏六腑皆赖其濡养,以发挥正常的功能,如《素问·玉机真脏论》言:“脾为孤脏,中央土以灌四傍。”《素问·太阴阳明论》言:“脾者土也,治中央,常以四时长四脏。”[1]二是脾与胃同居中州,气机相因,连通上下,为全身气机升降之枢纽,肺之宣发肃降、肝之疏泄畅通、心之血脉充盈、肾之摄纳关约等均赖于脾胃的和健,若脾胃功能失常则会引起其他脏腑功能的失调,而引发多种疾病[5],如《灵枢·本神》所言:“脾虚,则四肢不用,五脏不安。”[1]《四圣心源》言:“中气衰则升降窒,肾水下寒……四维之病,悉因于中气。”[6]因此,历代医家对不少病证,多从胃立法,如“补土生金法”[7]、“见肝之病,当先实脾”[8]等。孙玉信教授临床十分重视“脾统四脏”理论的应用,无论心系疾病、肺系疾病、肾脏疾病、肝胆疾病等,凡见脾胃病证,即从调理脾胃入手,注重脾胃功能,以运脾和胃为法,调补脾胃,固护脾胃,正如《脾胃论》言:“治肝、心、肺、肾,有余不足,或补或泻,唯益脾胃之药为切。”[9]

3 “脾统四脏”理论在临床中的应用

3.1 脾土不足,土不生金

脾五行属土,肺属金,土能生金。若脾气虚损,常可导致肺气不足;若脾失健运,易致津液代谢障碍,水液停滞则聚而生痰、成饮,多影响肺的宣发和肃降,故见喘、咳、痰多等临床表现。脾为生痰之源,肺为贮痰之器,治疗当培土生金[10]。孙玉信教授对于此类病证,虚证治法以益气健脾、温阳健脾为主,方用六君子汤或理中汤加减;实证治法以健脾化湿为主,方用二陈汤加减。

咯血案:患者,女,71岁,2017年12月18日初诊,以“发现肺小细胞癌1个月余”为主诉。患者1个月前体检发现肺部异常,入院确诊患有肺小细胞癌,未行手术及放化疗。刻诊:咳嗽,咯血,量不多,胸不闷,双下肢水肿、疼痛,纳呆,眠可,大便正常,小便调,舌质淡红,苔黄厚,脉虚数无力。既往有贫血病史,子宫内膜癌术后4年。西医诊断:肺小细胞癌。中医诊断:咯血。辨证:肺脾阳虚,脾不统血,土不制水。处方:党参片20 g, 麸炒白术15 g, 茯苓30 g, 炮姜30 g, 陈皮10 g, 清半夏10 g, 浙贝母10 g, 猪苓15 g, 泽泻10 g, 桂枝6 g, 甘草片6 g, 苦杏仁10 g(后下)。5剂,水煎,每日1剂。2017年12月23日二诊:患者服上方效可,咳嗽、咯血减轻,双下肢水肿不明显。刻诊:时有夜间咯血,稍有咳嗽,纳呆,眠可,自汗,双下肢沉困无力,大便溏,每日两次,小便调,舌质淡红,苔薄白,脉细。处方:党参片20 g, 麸炒白术15 g, 茯苓30 g, 炮姜30 g, 黄连片10 g, 陈皮10 g, 清半夏10 g, 厚朴10 g, 木瓜30 g, 槟榔10 g, 仙鹤草40 g, 甘草片6 g。7剂,水煎,每日1剂,分早晚两次温服。

按语:该案患者以咳嗽、咯血、纳呆、双下肢水肿等为主要症状,结合其舌脉及病史,辨为咯血肺脾阳虚证。脾胃气虚,土不生金,则肺气亦虚,肺气不降则咳嗽;脾虚不能统摄血液则见咯血;脾虚不运则纳呆;脾虚土不制水,水湿泛溢则出现双下肢水肿。初诊方用六君子汤合理中汤加减以温补脾肺、益气摄血,合五苓散利水消肿,加浙贝母润燥止咳,解毒散结消痈。二诊时,患者咳减,咳痰伴少量血丝,双下肢水肿减轻,口干微苦,胃脘胀,乏力,舌红,苔黄腻,于上方去浙贝母、猪苓、泽泻、桂枝、苦杏仁、甘草,加黄连、厚朴、木瓜、槟榔、仙鹤草清热燥湿、健脾利水、益气止血。

3.2 脾土壅滞,土壅木郁

肝藏血,主疏泄;脾统血,主运化,为气血生化之源。肝的疏泄功能和脾的运化功能相互影响,脾的运化有赖于肝的疏泄,肝的疏泄功能正常则脾的运化功能健旺。若肝失疏泄,影响脾的运化功能,出现胸胁胀痛、恶心、腹泻等;反之,脾胃功能失调也会影响肝的功能发挥,如脾虚,气血生化无源,或脾不统血,失血过多,可导致肝藏血的功能失常,出现肝血不足;如脾胃湿热郁蒸,胆热液泄,则可形成黄疸。可见,在病理上,肝病可以传脾,脾病也可以及肝,肝脾两脏互为影响[11]。在治疗上,孙玉信教授常肝脾同调或肝胃同治,如肝脾两虚者常用逍遥散加减,或归芍六君子汤加减;对于肝胃不和者,常用越鞠丸、柴胡疏肝散等加减。

痛经案:患者,女,19岁,2020年3月18日初诊,以“痛经3年”为主诉。患者形体瘦弱,每于经期腹部绞痛剧烈,局部热敷无效,需服用药物镇痛,平时学习压力大,食欲欠佳,有时便秘,舌质淡红,苔白腻,脉弦细无力。中医诊断:痛经。辨证:土郁木壅。处方:川芎10 g, 苍术10 g, 醋香附10 g, 栀子6 g, 神曲10 g, 净山楂15 g, 茯苓18 g, 姜半夏9 g, 陈皮10 g, 连翘9 g, 炒莱菔子10 g, 炒麦芽18 g。7剂,水煎,每日1剂,分早晚两次温服。2020年3月25二诊:患者服上方后痛经明显好转,继服上方7剂。后随访经期未再腹痛。

按语:此例患者痛经并没有采用活血化瘀之法,而是从脾胃入手。孙玉信教授指出,此例患者年纪正值年少,气血旺盛,血瘀之弊并不显著,观其舌脉,实属肝气不疏,导致脾胃升降失常,脾虚气滞,从而引起痛经,为木土壅郁之证,故以越鞠丸合保和丸疏肝健脾理气。

3.3 脾土亏虚,火不生土

心与脾、胃位置相邻,经络相通,功能相济,且心与脾相生互用。在病理上,母病及子,子病亦可及母,若脾胃损伤,日久必然累及母脏,引发心的病变,如《内经知要》言:“胃伤而心脾受病者,何也……心与胃为子母,子伤母亦不免矣。”《灵枢识》指出:“脾不能运,而逆气攻心……是为脾心痛也。”[12]可见,脾胃与心在发病中的关系较为密切。对于脾胃亏虚所致的心系疾病,孙玉信教授强调治病求本,以补益脾胃为主,心脾同调,方用归脾汤加减,或四君子汤合生脉散加减。

心悸案:患者,男,34岁,2014年8月13日初诊,以“心悸半年余”为主诉。患者平素易腹泻,饮食稍不慎即发生腹泻,每日2~3次,近半年出现心慌,胸不闷,头部时有汗出,乏力,纳可,眠可,小便调,舌质淡,苔薄白,脉细。中医诊断:心悸。辨证:心脾两虚。处方:黄芪18 g, 党参片15 g, 麸炒白术10 g, 茯苓30 g, 当归15 g, 五味子10 g, 龙眼肉10 g, 炒酸枣仁20 g, 远志10 g, 龙骨、牡蛎各20 g(先煎),炙甘草6 g, 桑叶15 g, 生姜3片,大枣3枚。7剂,水煎,每日1剂,分早晚两次分服。2014年8月20日二诊:患者服上方效可,心悸减轻,大便成形,每日1~2次,守上方继服7剂。

按语:五脏之中,心脾为母子相生关系,本例患者长期腹泻,脾虚日久,子病及母,导致心之气血亦不足,心失濡养,发为心悸;脾虚日久,导致肺气亦虚,气不固表,而见自汗、乏力,故方选归脾汤加减以益气养血,健脾宁心,去温燥之木香,加五味子、桑叶以润肺滋肾,龙骨、牡蛎收敛固涩。

3.4 脾虚湿盛,土不制水

肾为先天之本,脾为后天之本。在生理上,脾肾互资互用;在病理上,脾肾相互影响,互为因果。《景岳全书·肿胀》曰:“盖水为至阴,故其本在肾;水化于气,故其标在肺;水唯畏土,故其制在脾。”[13]脾属土,肾属水,土能制水,若脾虚日久,水湿停聚,土不制水,水湿泛溢,则发为水肿、泄泻等症。孙玉信教授认为,治疗此类病证,可采用培土制水之法,方用四君子汤以益气健脾,并佐以赤小豆、木瓜、薏苡仁、猪苓、泽泻等利水渗湿。

水肿案:杨某,男,72岁,2020年4月20日初诊,以“双下肢水肿5年余”为主诉。刻诊:双下肢水肿,纳眠可,大便溏,每日1次,小便频数,尿中有少量泡沫,尿不黄,尿不尽感,舌质暗红,苔黄稍腻,脉沉弦略数。2020年3月查彩超示双肾正常,尿常规示尿蛋白(++)、隐血(+++)。既往有高血压病5年,口服降压药控制尚可。中医诊断:水肿。辨证:脾肾两虚,水湿泛溢。处方:党参片10 g, 麸炒白术10 g, 茯苓10 g, 木瓜30 g, 薏苡仁30 g, 赤小豆30 g, 芡实30 g, 金樱子肉10 g, 益智仁10 g, 山药15 g, 炙甘草3 g。10剂,水煎,每日1剂,分早晚两次温服。2021年2月3日二诊:患者服上方10剂后下肢水肿痊愈。2021年11月15日患者又出现双下肢水肿,继服上方14剂痊愈。

按语:患者为老年男性,年高久病导致脾气亏虚,盖脾为制水之脏,脾虚不运则水聚为肿,久病及肾,导致肾气亏虚,气化及固摄功能失司,则出现尿频、尿有泡沫等症,治以温补脾肾、利水化湿,方选四君子汤合缩泉丸加减,去温燥耗气之乌药,加木瓜、薏苡仁、赤小豆清热利湿,芡实益肾固精,金樱子清热利湿、健脾固肾。

3.5 脾胃失养,肾气不充

脾主运化水谷精微,化生气血,为后天之本;肾藏精,主命门真火,为先天之本。脾的运化须得肾阳的温煦蒸化,方能健运;肾精又赖于脾运化之水谷精微的不断充养,才能充盛[14]。对于此类病证,孙玉信教授常脾肾同补,常以补中益气汤加山茱萸、桂圆、菟丝子、枸杞子等补益脾肾。

虚劳案:患者,男,8岁3个月,2021年6月1日初诊,以“生长缓慢,6岁之后身高未再长高”为代诉。患儿平时食欲欠佳,纳少,大便干,夜间盗汗,舌质红,苔薄白,脉沉弦。身高121 cm, 体质量23 kg。中医诊断:虚劳。辨证:脾肾阳虚。处方:黄芪18 g, 当归10 g, 党参片20 g, 鸡内金10 g, 山萸肉20 g, 焦山楂10 g, 焦神曲10 g, 焦麦芽10 g, 甘草片6 g, 龙骨、牡蛎各15 g(先煎)。9剂,水煎,分早晚两次分服。2021年6月27日二诊:患儿服上方后,食欲佳,盗汗止。守上方间断服药3个月,每个月服药9 d。2021年10月16日复诊:患儿长高4 cm, 体质量29.2 kg。

按语:脾为后天之本,肾为先天之本,脾非先天之气不能化,肾非后天之气不能生。温先天可养后天,补后天可养先天。《道德经》言:“人之始生,本乎精血之原;人之既生,由乎水谷之养。”故方选当归补血汤益气生血,加党参、焦三仙、鸡内金健脾助运,龙骨、山茱萸敛汗,补气纳肾。

3.6 脾虚气陷,清阳不升

脾气主升,能升发清阳,托举内脏。脾气虚衰,升举无力,内脏失于举托,故脘腹重坠作胀;中气下陷,故便意频数,肛门重坠,或久泄不止,甚或脱肛,或子宫下垂。脾主散精,脾虚精微不能正常输布,清浊不分,反输注于膀胱,故小便混浊如米泔。清阳不升,头目失养,故头晕目眩[15];脾气虚弱,健运失职,故食少,便溏;化源亏乏,脾胃功能活动衰退,故见气短乏力,倦怠懒言,面白无华,舌淡白,脉缓弱。本证以体弱气坠、内脏下垂等为审证要点。在治疗上,孙玉信教授以补气升阳为主,常以补中益气汤加减为主,重用补气之品,稍佐升麻、柴胡、桔梗等升阳。

泄泻案:患者,男,65岁,2021年6月23日初诊,以“眩晕15 d”为主诉。患者15 d前因饮食不洁出现腹痛腹泻,对症治疗后腹泻止,但眩晕不减,伴乏力,恶心,干呕,纳呆,二便调,舌质暗红,苔白腻,脉细无力。中医诊断:泄泻。辨证:脾虚气陷。处方:党参片20 g, 厚朴20 g, 姜半夏10 g, 生姜30 g, 甘草片10 g, 赭石15 g(先煎)。6剂,水煎,每日1剂,分早晚两次分服。2021年6月30日二诊:患者诉服上方3剂后,眩晕即止,饮食恢复正常,精神可。

按语:本证以下行太过致气虚无力升举为主要病机。患者因饮食不洁引起腹泻,由于中气下行太过,脾气虚而无力升举,则乏力;脑为髓海,髓由精生,精源于五脏六腑之气血,脾虚则不能将水谷精微上输于头目,脑窍失养,故眩晕不止。方用厚朴生姜半夏甘草人参汤加减以补中益气,升清降浊;加赤赭石降逆止呕。

4 小结

“脾统四脏”理论是中医基础理论之一,对心脾、肝脾、肺脾、脾肾相关性疾病的诊疗具有重要的指导意义,把握其内涵及适应证能有效提高临床对内科疾病的辨治水平。

来源:中国民间疗法 作者:路丹 杨春生

河南省漯河市源汇区人民医院 河南省漯河市郾城区第二人民医院

|