|

便秘是以大便排出困难,排便周期延长,或周期不长但粪质干结、排出艰难,或粪质不硬,虽频有便意但排便不畅为主要表现的病症。中医学教材多将本病分为实秘、虚秘两大类,计热秘、气秘、冷秘、气虚秘、血虚秘、阴虚秘、阳虚秘七种。笔者在临证中发现,风邪、寒邪、湿邪等也能导致便秘。本文主要论述湿邪引发便秘的病机及其辨治,并附验案一则。

理论认识

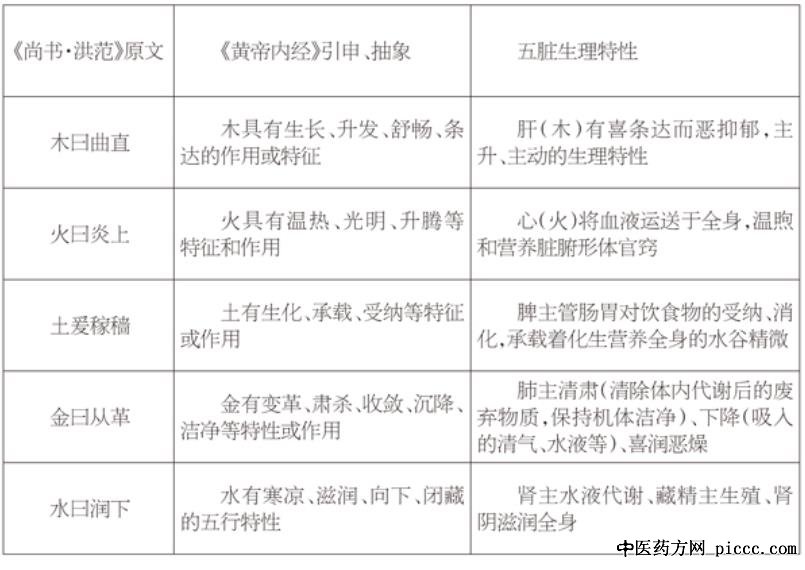

“湿胜则濡泻”,《素问·阴阳应象大论》的这句论述众所周知,《金匮要略》进一步阐发了这一理论,如《痉湿暍病脉证治第二》篇载:“太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名湿痹。湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。”此“大便反快”即“濡泻”之谓。外湿由太阳内传太阴,与脾虚所致内湿相互搏结,脾输太过而然;又如《呕吐哕下利病脉证治第十七》篇载:“下利气者,当利其小便。”脾气虚弱,湿邪内生,致输化有异,湿注于肠,肠中气滞而见既下利(泄泻)又矢气。此二者皆治以利小便法,以分利大肠之湿而愈病,即所谓“治湿不利小便,非其治也。”

但《金匮要略》又发展了上述《内经》“湿胜则濡泻”的理论,认为湿盛也能导致便秘,憾被忽略。且自东汉《金匮要略》以后,对“湿盛则便秘”理论代有继承。如北宋严用和《济生方·大便门·秘结论治》有“夫五秘者,风秘、气秘、湿秘、寒秘、热秘是也”之论,即把湿秘作为其五秘之一;清代张景岳《景岳全书·秘结》谓“秘结一证,在古方书中有虚秘、风秘、气秘、热秘、寒秘、湿秘等说”,等等。

《金匮要略·痉湿暍病脉证治第二》云:“伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之;若大便坚,小便自利者,去桂加白术汤主之。”清代柯韵伯《伤寒来苏集·卷二·痉湿暑证十六条》解释道:“……若其人大便鞕(硬),小便自利者……不是因于胃家实,而是因脾气虚矣。”脾气虚则湿无所运,湿阻气机致大便硬。清代魏念庭《金匮要略方论本义·痉湿暍病》也解释说:“再或大便坚、小便自利者,不唯阳微,且中虚之甚也。”此阳微乃脾阳虚微,湿无阳化,聚而滞气致便秘。清代喻嘉言《医门法律·卷四·热湿暑三气门》则更加明白地指出:“若大便坚,则津液不充矣;小便自利,则津液不走矣。故去桂枝之走津液,而加白术以滋大便之干也。”此说明,脾为湿困,不能为胃行其津液,故曰“津液不充”,而加白术则可健脾益气,脾能生/升津液则大便自调。清代章楠《伤寒论本旨》曰:“……良以脾主为胃行津液者也,津液不输,则肠胃枯燥而大便鞕,是阳虚而气不能化液,即所谓阴结也。故以术合附子大补脾阳以温肌肉,肌肉温而湿化矣!去桂枝,则津液不随辛散而外走,即内归肠胃而大便自调也……”以上论述不仅是对《金匮要略》湿病导致便秘的精彩而独到的阐述,而且可以推而广之,即不仅《金匮要略》所论湿病可以导致便秘,其他病证中的湿气也有导致便秘之虞。

笔者在多年临床中发现,湿盛则便秘的情况确实存在,兹举验案一则如下。

典型医案

郑某某,男,39岁,2023年5月1日初诊。主诉:便秘3个月。患者在2023年春节后不久即大便2~3日1次,质稀,色偏青,腥臭,自服参苓白术散后便色变黄,但仍然质稀,且难冲净。夜尿1~2次。睡眠欠佳。纳可。脉细,舌边红,苔中白腻微黄。

诊断:便秘(脾虚湿盛,输运不及,肝肾阴虚)。

治法:健脾利湿,滋养肝肾。

处方用五苓散合一贯煎加味:泽泻24g,桂枝4g,茯苓20g,炒白术10g,猪苓10g,生地黄15g,当归10g,炒川楝子8g,北沙参10g,麦门冬10g,枸杞子15g,神曲10g,山楂15g,法半夏10g,陈皮10g,连翘10g,炒莱菔子10g。7剂,常法煎服。

5月8日二诊:夜尿消失,大便2日1次。睡眠改善。脉细,舌边红,苔白稍厚。上方去连翘,加炒枣仁15g。7剂,常法煎服。

5月15日三诊:大便每日1次,质软,但不黏滞。略感乏力。脉细,舌红,苔薄白。上方加炙黄芪20g,再服7剂,以资巩固。

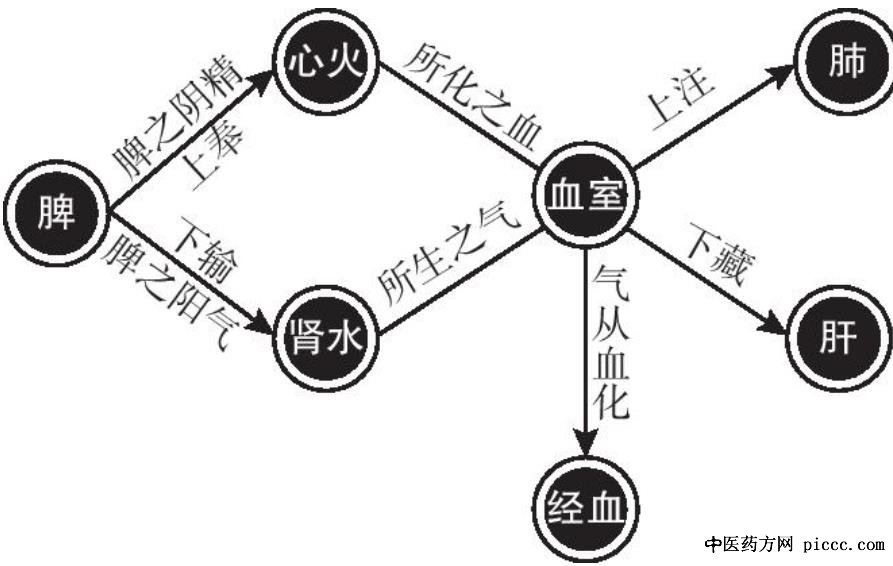

按患者自服参苓白术散后大便颜色由青变黄,说明胆气畅通而脾湿较甚,故大便呈黄色,而且质稀、难以冲净、腥臭。舌边红乃肝肾阴虚之象,脉细、苔中白腻说明脾湿较甚,苔微黄系湿郁化热之象。投五苓散健脾除湿,加陈皮、法半夏、炒莱菔子等以增强化湿之功,一贯煎养肝肾之阴,以助祛湿。(陈国权 陈政孚 湖北中医药大学 陈丽霄 张勇 湖北武昌陈国权中医内科诊所)

|